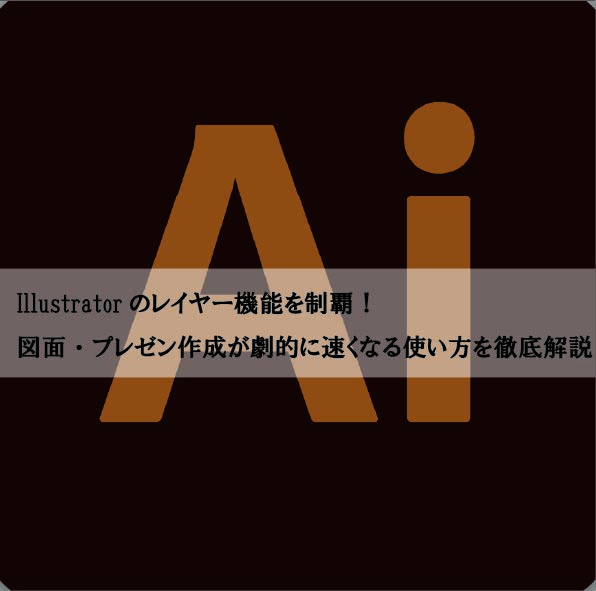

「Illustratorで図面やプレゼンボードを作っているけど、後からの修正が大変…」「オブジェクトがごちゃごちゃして、どれがどれだか分からない!」

建築学生のあなたなら、一度はこんな悩みにぶつかったことがあるのではないでしょうか?その原因、もしかしたらレイヤー機能をうまく使えていないからかもしれません。

この記事を読めば、Illustratorのレイヤー機能の基本から、建築学生ならではの実践的な使い方までマスターできます。レイヤーを制する者はイラレを制す!作業効率を爆上げして、設計課題やポートフォリオ制作の時間を有効に使いましょう💪

そもそもレイヤーって何?透明なシートを重ねるイメージ!

まず、レイヤーとは何かを簡単に理解しましょう。レイヤーは、透明なフィルム(シート)のようなものだと考えましょう。

文字を描いたシート、図形を描いたシート、背景を描いたシート… これらを重ねることで、一枚の絵が完成します。Illustratorでは、このシートをデータ上で何枚も重ねて、複雑なグラフィックを作成していくのです。

なぜ建築学生にレイヤー分けが必須なの?

建築の図面やプレゼンボードは、非常に多くの情報(線、文字、図形、写真など)で構成されています。これらを一枚のシートにすべて描いてしまうと…

- 特定の線だけ太さを変えたいのに、他のオブジェクトまで選択してしまう

- 家具の配置を少し変えたいだけなのに、壁の線まで動いてしまう

- 「やっぱりこの添景いらないな」と思った時に、どれを消せばいいか分からない

といった「修正地獄」に陥りがちです。レイヤー分けをしておけば、編集したい要素が描かれたシートだけを取り出して作業できるため、修正や管理が圧倒的に楽になります。

【基本操作】これだけは押さえよう!レイヤーパネルの使い方

まずは基本操作から。レイヤーの操作は、すべて「レイヤーパネル」で行います。(表示されていない場合は、メニューバーのウィンドウ > レイヤーで表示できます)

- 新規レイヤーの作成: パネル下部の「+」アイコンをクリックすると、新しいレイヤーが追加されます。

- 名前の変更: レイヤー名をダブルクリックすると、名前を自由に変更できます。「通り芯」「壁」「家具」など、分かりやすい名前をつけましょう。

- 表示/非表示: 目のアイコンをクリックすると、そのレイヤーの表示・非表示を切り替えられます。作業に不要なレイヤーは非表示にしておくと、画面がスッキリします。

- ロック: 目のアイコンの右側の空欄をクリックすると、鍵マークが表示されレイヤーがロックされます。ロックされたレイヤー上のオブジェクトは編集できなくなるので、動かしたくない要素がある場合に便利です。

- 重ね順の変更: レイヤーをドラッグ&ドロップすることで、重ね順を変更できます。

上にあるレイヤーほど、前面に表示されます。

【実践編】建築学生のためのレイヤー分け鉄板ルール

では、実際にどのようにレイヤーを分ければ良いのでしょうか?ここでは、建築学生がよく作成する「図面」と「プレゼンボード」の2つのケースに分けて、おすすめのレイヤー分けを紹介します。

ケース1:図面のトレース・着彩

CADで描いた図面をIllustratorで読み込んで、きれいに仕上げる際のレイヤー分けの例です。上にあるものほど、上のレイヤー(前面)に配置するのが基本です。

- 文字・寸法線: 最も手前に表示させたい情報。

- 添景(人・車・植栽など): 図面の上に配置する要素。

- 家具: 建具よりも手前に表示されることが多い。

- 建具(窓・ドア): 壁線の上に配置。

- 壁: 構造の基本となる線。

- 通り芯・補助線: 図面の基準となる線。普段は非表示やロックにしておくことが多い。

- 下書き(CADデータ): トレース元になるデータ。一番下に置き、ロックしておくのがおすすめ。

このように分けておくことで、「家具の配置だけ検討したい」「壁の線の太さを一括で変更したい」といった作業がスムーズに行えます。

💡ワンポイントアドバイス

RhinocerousのデータをIllustratorで開く際、設定を工夫すればRhinocerousのレイヤー構造を維持したまま読み込むことができます。CADの段階でしっかりレイヤー分けしておくことも重要です!関連記事:

[【CADからイラレへ】図面をきれいに読み込む設定とテクニック](現在執筆中)

ケース2:プレゼンボード・ポートフォリオ作成

図面、パース、ダイアグラム、テキストなどを組み合わせて1枚のボードを作成する場合のレイヤー分けです。

- タイトル・テキスト: 最も重要な情報なので一番上に。

- ダイアグラム・矢印など: 図や写真の上に重ねて説明を加える要素。

- パース・写真: メインとなるビジュアル。

- 図面: パースや写真の補足情報として配置。

- ガイド・トンボ: 印刷範囲やレイアウトの基準線。

- 背景: ボード全体の背景色やテクスチャ。

要素の種類ごとにレイヤーを分けることで、全体のレイアウト調整や、個々の要素の差し替えが格段に楽になります。

【応用編】作業効率がさらにアップする便利機能

基本のレイヤー分けに慣れてきたら、さらに便利な機能も使ってみましょう。

- サブレイヤーの活用: 1つのレイヤーの中に、さらに細かいグループ(サブレイヤー)を作ることができます。例えば「添景」レイヤーの中に、「人物」「車両」「植栽」といったサブレイヤーを作ることで、より詳細な管理が可能です。

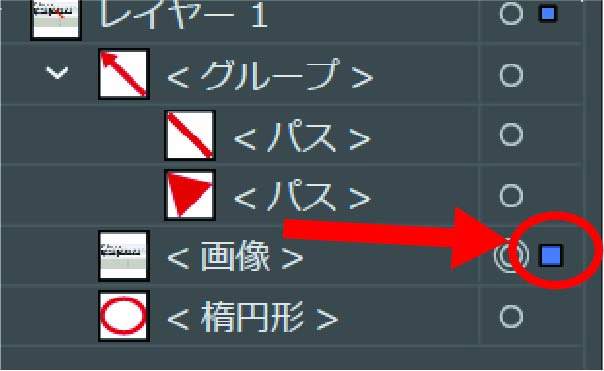

- オブジェクトのレイヤー移動: オブジェクトを選択すると、レイヤーパネルの該当レイヤーの右端に小さな色のついた四角(■)が表示されます。この四角を、移動させたい別のレイヤーまでドラッグ&ドロップするだけで、簡単にオブジェクトを移動できます。

よくある質問(Q&A)

Q. レイヤー分けを忘れて、全部同じレイヤーに描いちゃった… どうすればいい?

A. 慌てなくて大丈夫です!後からでもレイヤー分けは可能です。 まず、分けたい要素(壁だけ、家具だけなど)を選択します。次に、新しいレイヤーを作成し、レイヤーパネルに表示される選択中の四角を新しいレイヤーにドラッグ&ドロップすれば、選択したオブジェクトだけを移動させることができます。

Q. Photoshopのレイヤーとは何が違うの?

A. 基本的な「透明なシートを重ねる」という概念は同じです。大きな違いは、Illustratorが主にベクターデータ(拡大・縮小しても劣化しない図形や線)を扱うのに対し、Photoshopはラスターデータ(ピクセルの集まりである写真など)の加工・編集を得意としている点です。 プレゼンボード作成では、Illustratorでレイアウトを組み、配置するパースや写真はPhotoshopでレタッチ(色調補正や人物の追加など)を行う、といった使い分けが一般的です。

関連記事:

[建築学生のためのPhotoshopレタッチ術【基礎編】](現在執筆中)

まとめ:レイヤーを味方につけて、作業をもっとクリエイティブに!

今回は、建築学生に向けてIllustratorのレイヤー機能について解説しました。

- レイヤーは「透明なシート」

- 要素ごとにレイヤーを分けるのが鉄則

- 「表示/非表示」「ロック」を使いこなして作業効率アップ

- 図面やプレゼンなど、用途に応じた最適なレイヤー分けをしよう

最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、レイヤー分けの習慣をつけることで、修正や試行錯誤にかかる時間が劇的に減り、その分デザインを考える時間をもっと増やすことができます。

ぜひ、次の課題からレイヤー機能を意識して使ってみてくださいね!

▼次はこちらの記事もおすすめ

[知らないと損!Illustratorの時短ショートカットキー20選](現在執筆中)[ワンランク上のプレゼンボードを作るための配色テクニック](現在執筆中)[【完全版】建築学生のためのポートフォリオ制作ガイド](執筆予定)

コメント