「家具や樹木をたくさん配置したら、Rhinoの動作が急に重くなった…」

「椅子のデザインをやっぱり変えたいけど、50個も配置しちゃったから修正が絶望的だ…」

こんな経験、ありませんか? 多くの建築学生が陥るこの「データが重い・修正が面倒」問題を一発で解決する、少しマニアックで非常に強力な機能、それが「ブロック(Block)」です。

この記事では、

- そもそもブロック機能とは何か?

- なぜブロック機能を使うとデータが軽くなり、修正が一瞬になるのか?

- ブロックの基本的な使い方から、チーム設計にも役立つ応用テクニックまで

を分かりやすく解説します。この記事を読めば、Rhinoライフはもっと快適になるはずです。

そもそもブロック機能とは?

一言でいうと、ブロック機能は「同じオブジェクトを『設計図(原本)』と『コピー』に分けて管理する」機能です。

これは、SketchUpの「コンポーネント」やAutoCADの「ブロック」、BIMソフトの「ファミリ」と全く同じ考え方です。もしあなたがこれらのソフトを使ったことがあるなら、理解は非常に早いでしょう。

- ブロック定義 (Block Definition): オブジェクトの形状や情報を記録した「設計図」や「原本」のこと。

- ブロックインスタンス (Block Instance): 「設計図」を元に配置された「コピー」のこと。

一番分かりやすい例えは「ハンコ」です。 ハンコ本体が「ブロック定義(設計図)」で、朱肉をつけて押された印影が「ブロックインスタンス(コピー)」です。ハンコ本体のデザインを変えれば、これから押す印影はすべて変わりますよね。Rhinoのブロックも、これと全く同じ仕組みです。

なぜ建築学生がブロックを使うべきなのか?3つのメリット

面倒な手順を踏んでまで、なぜブロックを使うべきなのでしょうか。それには、3つの大きなメリットがあるからです。

メリット①:ファイルサイズが劇的に軽くなる

これが最大のメリットです。例えば、1万ポリゴンある椅子のモデルを100個コピー&ペーストすると、Rhinoは1万ポリゴン×100個=100万ポリゴン分の情報をすべて記憶しようとします。これではデータが重くなるのも当然です。

しかし、ブロックを使えば、Rhinoが記憶するのは「ブロック定義(設計図)の情報(1万ポリゴン分)」と「それをどこに100個配置したかの位置情報」だけ。これにより、ファイルサイズを劇的に圧縮し、PCの動作をサクサクに保つことができます。

メリット②:修正・変更が一瞬で終わる

設計変更はつきものです。「やっぱり椅子のデザインを変えたい」と思った時、もし100個の椅子をただコピーしていたら、100個すべてを削除して、新しいものを配置し直さなければなりません。

ブロックなら、「ブロック定義(設計図)」を1つ編集するだけで、配置されている100個すべての「ブロックインスタンス(コピー)」に変更が自動で反映されます。作業時間が1/100になる、まさに魔法のような機能です。

メリット③:整理整頓されたデータになる

BlockManagerコマンドを使うと、ファイル内で使用しているブロックを一覧で管理できます。どの家具がいくつ使われているかを一目で把握できたり、名前を変更したりできます。データが整理されていると、共同作業や後からの編集が非常にスムーズになります。

【基本操作】ブロックの作り方と配置・編集方法

では、実際にブロック機能を使ってみましょう。操作はとても簡単です。

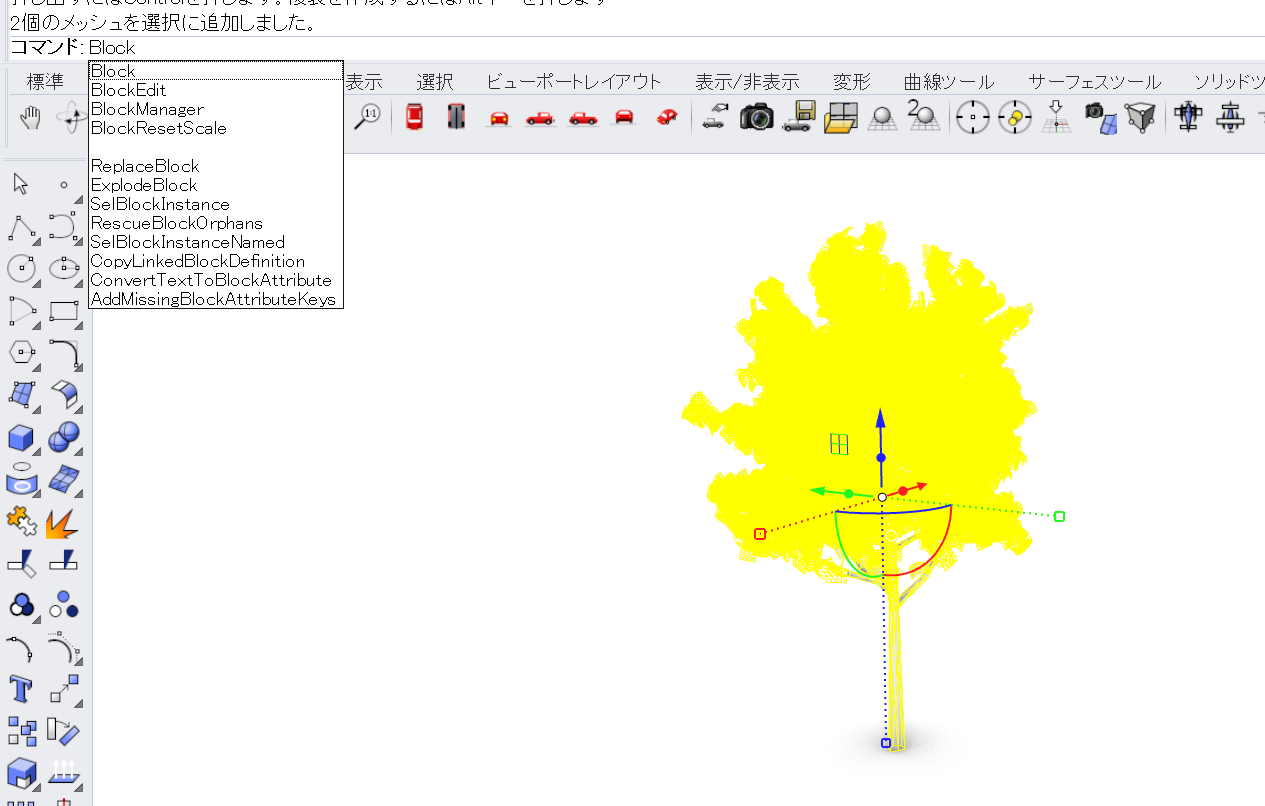

1. ブロックの作り方 (Blockコマンド)

- ブロックにしたいオブジェクト(椅子、樹木など)を選択します。

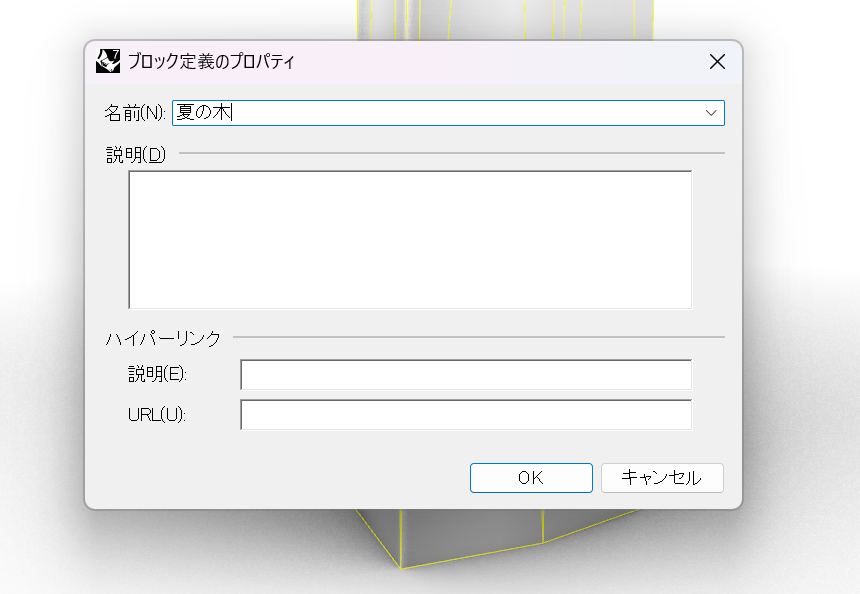

Blockとコマンドを打ち込み、Enterキーを押します。- 基準点(ブロックを挿入する際の基点)をクリックして指定します。

- ブロックの名前を入力するウィンドウが出るので、「Chair-A」など分かりやすい名前をつけてOKを押します。

これで、選択したオブジェクトが「ブロックインスタンス」に変換され、その「ブロック定義」がファイルに保存されました。

2. ブロックの配置方法 (Insertコマンド)

Insertとコマンドを打ち込み、Enterキーを押します。- 挿入したいブロックの名前を選択するウィンドウが出ます。

- 配置したい場所でクリックすると、ブロックインスタンスが挿入されます。

3. ブロックの編集方法 (BlockEditコマンド)

- 編集したいブロックインスタンスをダブルクリックします。

- ブロック編集モードに入るので、形状を自由に編集します。

- 編集が終わったら、OKボタンを押して編集モードを終了します。

- その瞬間、ファイル内にある同じブロックがすべて更新されます!

【応用編】リンクブロックでチーム設計を効率化

さらに高度な使い方として「リンクブロック」があります。これは、ブロックの「ブロック定義(設計図)」を、現在作業しているファイルの中ではなく、別のRhinoファイル(.3dm)として外部に保存する機能です。

これを使うと、例えば…

- Aさんは建物本体のモデリング (

building.3dm) - Bさんは家具のモデリング (

furniture.3dm)

という分担作業が可能になります。AさんはBさんが作ったfurniture.3dmをリンクブロックとしてbuilding.3dmに配置しておくだけ。Bさんが家具のデザインを更新してファイルを上書き保存すると、Aさんのbuilding.3dmを開いたときに、家具が自動で最新のデザインに更新されるのです。これは非常にプロフェッショナルなワークフローです。

まとめ:今日から「とりあえずブロック化」を始めよう!

今回は、中級者への第一歩となる「ブロック機能」について解説しました。

- ブロックは「設計図」と「コピー」で管理する機能

- メリットは「データ軽量化」「修正の高速化」「データ整理」

- 同じオブジェクトを複数配置する際は、とりあえず

Blockコマンドを叩く癖をつけよう

特に、家具、樹木、窓サッシ、建具など、繰り返し使う要素はすべてブロック化するのが基本です。この機能を使いこなせれば、Rhinoモデリングのデータの軽量化、複数あるオブジェクトの修正の時間をなくすことができます。

▼ Rhino関連記事

ブロックの操作は、移動や配置の基本操作と密接に関わっています。以下の記事もあわせて読んで、基本を完璧にマスターしましょう!

- 【Rhinoceros基本操作】

- 【Grasshopper入門】

コメント